Os Aparados da Serra

Presença humana

Os contrafortes e os cânions dos Aparados da Serra Geral têm testemunhado a presença humana desde há muito tempo, sempre desempenhando um papel marcante na vida dos povos que habitaram e habitam a região e servindo de ligação entre o planalto e a planície litorânea.

Já na pré-história, as populações humanas que habitavam a região se aventuravam no interior dos cânions dos Aparados da Serra Geral, como demonstram as ocorrências arqueológicas contendo as gravuras rupestres encontradas em vários deles.

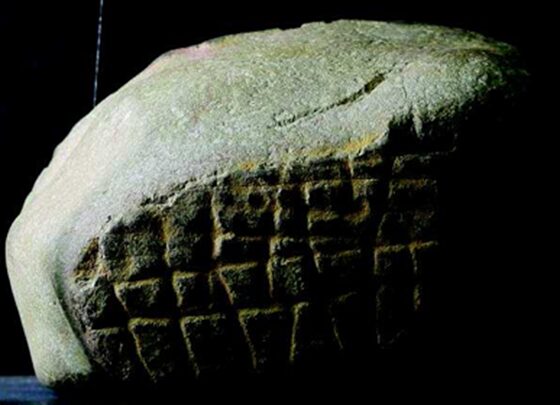

Pode-se citar, por exemplo, as gravuras rupestres localizadas em um matacão de basalto no interior do cânion Malacara, que têm sido interpretadas como demonstração de que esse era também um espaço de manifestação cultural. As gravuras, realizadas com técnicas como o picoteamento e o polimento, são compostas por formas geométricas retangulares, triangulares, circulares e linhas em ziguezague.

Matacão com gravuras rupestres localizado no interior do cânion Malacara

Pode-se mencionar, ainda, o artefato arqueológico registrado no interior do cânion Josafaz, que contém gravuras rupestres realizadas com as técnicas de incisão e picoteamento, além de apresentar um processo de polimento no plano selecionado para a realização das gravuras.

Artefato arqueológico registrado no interior do Cânion Josafaz

Uma das hipóteses indicadas pelos estudos arqueológicos é a de que os autores dessas gravuras rupestres integrassem as populações locais da etnia Jê Meridional, representada por grupos Xokleng, grupos de caçadores-coletores seminômades, que ocupavam a região por volta de 6500 anos atrás.

Até o período colonial, esses mesmos grupos continuavam ocupando a região dos cânions, das encostas e do planalto, como registraram cronistas e viajantes, que anotaram que eles desciam a serra no verão, para pescar e mariscar no litoral. No entanto, a crescente presença de europeus e seus descendentes na região e os conflitos daí decorrentes acabaram por reduzir significativamente o tamanho dessas populações originárias, chegando, em alguns casos, a conduzir a seu desaparecimento.

Outra fase da presença humana nos Aparados da Serra Geral foi aquela do Tropeirismo, ciclo econômico que se iniciou no começo do Século XVIII.

Para melhor se compreender o Tropeirismo, é necessário retroceder um pouco na história.

No começo do século XVII, tem início a primeira fase das missões jesuíticas, que incluiu o estabelecimento de missões por jesuítas espanhóis na região denominada Tape, que se localizava na margem oriental do Rio Uruguai, em área que incluía partes do atual território do Estado do Rio Grande do Sul — região que, pelo Tratado de Tordesilhas, estava sob o domínio da Espanha —.

As missões jesuíticas tinham a pecuária como uma de suas atividades, havendo o jesuíta espanhol Cristóbal de Mendoza Orellana, fundador da Missão de São Miguel Arcanjo, introduzido o gado na região do Tape em 1634. O estabelecimento das missões também deu origem a uma complexa rede de caminhos, que conectavam as missões entre si e as ligavam a suas estâncias de criação de gado e áreas de extração de erva-mate, assim como às cidades fundadas pelos espanhóis.

A atividade dos jesuítas espanhóis na região do Tape, no entanto, estendeu-se apenas de 1626 a 1638. A expedições dos Bandeirantes vindos das regiões do Brasil ocupadas por Portugal, que atacavam as missões jesuíticas para capturar os indígenas que as habitavam, provocou o abandono das missões e a fuga dos jesuítas espanhóis e dos indígenas para a outra margem do Rio Uruguai.

Com isso, o gado que era criado nas estâncias das missões jesuíticas foi abandonado nos campos, tornando-se selvagem e se reproduzindo livremente, passando a se espalhar por uma área que posteriormente ficou conhecida como a “Vaquería del Mar”.

Mais tarde, já no final do Século XVII, na segunda fase das missões jesuíticas, com o retorno dos jesuítas espanhóis e dos indígenas ao território localizado na margem oriental do Rio Uruguai, tentou-se recuperar esse gado, que era objeto de cobiça por colonizadores espanhóis e portugueses.

Nesse mesmo período, os jesuítas espanhóis criaram, nos Campos de Cima da Serra, a “Vaquería Nueba” ou “Vaquería de los Pinares”, para onde foi levada parte do gado que então estava na “Vaquería del Mar”.

O mapa abaixo, datado de 1700, indica os caminhos que levavam desde a região dos Sete Povos das Missões até a Vacaria dos Pinhais, em uma área onde hoje está localizado o Município de São José dos Ausentes. Na parte inferior, é possível ver a referência ao “Rio que llaman Uruguay” e ao “Pueblo de S. Miguel”, e, na parte superior, os contornos dos Aparados da Serra Geral, as “Laguna Grande”, situadas na planície litorânea, e a referência a “El Mar”.

Dessa forma, os Campos de Cima da Serra passaram a integrar a zona de influência das missões jesuíticas, com suas estâncias, vacarias e hervais. Contudo, não há uma consolidação dessa influência, pois a presença dos jesuítas espanhóis e dos indígenas a eles associados na região era escassa e não foram estabelecidos assentamentos estáveis.

Pari passu, Portugal procurou reforçar sua presença na região litorânea, que servia de ligação entre Laguna, que fora fundada em 1676, e a Colônia de Sacramento, fundada em 1680 às margens do Rio da Prata.

Esse era o contexto no Sul do Brasil, quando, nas primeiras décadas do século XVIII, teve início o Ciclo do Ouro. A intensificação da atividade extrativa nas Minas Gerais provocou uma demanda crescente por gado vacum e gado muar, para assegurar a alimentação daqueles que trabalhavam na mineração e o transporte do ouro extraído e de outras mercadorias.

Essa demanda, dá origem ao Tropeirismo — denominação que faz referência à formação de tropas de animais —, com a movimentação do gado dos campos do Sul do Brasil até Sorocaba, e daí para Minas Gerais e outros centros consumidores.

As tropas de gado seguiram diversos caminhos.

O caminho mais antigo, denominado “Caminho da Praia”, foi construído já a partir de 1703, ligando a Colônia de Sacramento a Laguna, cruzando o Arroio Chuí, o canal de Rio Grande e os Rios Tramandaí, Mampituba, Araranguá e Tubarão. De Laguna, as mercadorias deveriam ir até São Paulo ou Rio de Janeiro por via marítima, o que significava uma dificuldade praticamente intransponível para o transporte do gado.

Por isso, a partir de 1728, foi criado outro caminho, denominado “Caminho dos Conventos”, que seguia pelo litoral até Araranguá, virava para o interior, subindo os contrafortes da Serra Geral pela Serra da Rocinha, cruzando os Campos de Cima da Serra, e chegava finalmente à região onde hoje está situada Curitiba.

O caminho que se tornaria o principal foi criado por volta de 1731, sendo denominado “Real Caminho de Viamão”. Partia de Viamão, passando por Santo Antônio da Patrulha, subia a serra pelo Vale do Rio Rolante, passava por Vacaria, cruzava o Rio Pelotas no Passo de Santa Vitória, localizado no atual Município de Bom Jesus, seguia por Lajes e chegava a Sorocaba.

Finalmente, em 1738, foi aberto o “Caminho das Missões”, que partia dos campos de São Borja, seguia por Santo Ângelo, Palmeira das Missões, Rodeio, Chapecó, Xanxerê, Palmas, onde se bifurcava, seguindo por Palmeira e Curitiba ou por Guarapuava e Ponta Grossa.

Às margens dos caminhos das tropas, passaram a ser construídas diversas estruturas, como locais para o descanso das tropas e para o pouso dos tropeiros e entrepostos para a troca de mercadorias. Isso contribuiu para a ocupação e o povoamento da região. Os atuais Municípios de São Francisco de Paula, Vacaria, Bom Jesus e Lajes, entre outros, têm seu surgimento vinculado a esse movimento.

No século XIX, os contrafortes dos Aparados da Serra Geral foram palco de episódios da Revolução Farroupilha. Em 1839, em seu caminho para o ataque a Laguna, parte das tropas farroupilhas desceram do planalto rumo ao litoral pelas encostas da serra: o Coronel Filipe de Sousa Leão desceu a serra a partir de Vacaria, seguindo em direção a Araranguá, e o Coronel Serafim Muniz de Moura desceu do planalto a partir de Lajes, seguindo pela Serra do Rio do Rastro, até Tubarão. Algum tempo depois, na retirada de Laguna, é possível que o General Canabarro, vendo-se impedido de passar por Torres pela presença de tropas inimigas, tenha subido a Serra do Faxinal, até o planalto. Já em 1840, o General Bento Gonçalves, havendo abandonado Viamão para evitar ser cercado pelas tropas inimigas, pretendia alcançar o planalto para se reunir ao General Canabarro, subindo pela Serra do Umbu, no vale do Rio Maquiné. Diante da presença de tropas inimigas, mudou seus planos, para subir a picada de Três Forquilhas. Vendo-se, uma vez mais, impedido de seguir seus planos pela presença de tropas inimigas, acabou por seguir até o Rio Mampituba e subiu a serra pela Picada do Cavalinho.

Também no Século XIX, uma outra dinâmica conduziu à ligação do planalto ao litoral pelos contrafortes dos Aparados da Serra Geral.

A medida em que o tempo passava, passaram a ser instaladas estâncias nos Campos de Cima da Serra para a criação de gado, atividade que era exercida com o emprego de mão-de-obra escrava.

Durante uma parte do ano, alguns estancieiros mandavam os escravizados —e, eventualmente, alguns trabalhadores livres que não estavam vinculados ao manejo do gado — descerem a serra para cultivar produtos agrícolas no vale do Rio Mampituba, em uma região que ficou conhecida como Roça da Estância (situada na localidade atualmente denominada Mãe dos Homens), onde as terras eram mais férteis, a água era abundante e o clima, ameno. A cada ano, escolhia-se o local, derrubava-se a vegetação nativa e se fazia a plantação. Após a colheita, a área era abandonada. No próximo ano, seria escolhida uma nova área e o processo se repetiria. Os produtos agrícolas eram levados para as estâncias pelos próprios escravizados, que levavam os produtos em suas costas serra acima, ou com o emprego de mulas.

Nessa dinâmica, os escravizados abriram vários caminhos para conectar o planalto e o litoral, caminhos esses que saíam da região da Roça da Estância e iam até a estância a que eles estavam vinculados.

Também durante o Século XIX, foi constituído o Quilombo São Roque (situado na região hoje denominada Pedra Branca). O quilombo foi formado inicialmente por escravizados que fugiam das estâncias de São Francisco de Paula, assim como de outras regiões do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina. Tratava de uma região que, ao mesmo tempo em que permitia, pelo isolamento e dificuldade de acesso, o distanciamento em relação a qualquer autoridade que colocasse em risco a liberdade dos escravizados que haviam conseguido fugir, permitia sua subsistência, por meio da atividade agrícola — atividade com a qual muitos deles já estavam acostumados, uma vez que a exerciam na Roça da Estância, localizada nas proximidades —. Após a abolição da escravatura, os escravizados que estiveram vinculados às estâncias de São Francisco de Paula, também vieram ali se instalar, continuando a exercer as atividades que já haviam exercido na Roça da Estância.

Com a progressiva fixação de populações nos Campos de Cima da Serra, a instalação das estâncias e a criação de novos núcleos habitacionais, passa a existir um fluxo de mercadorias entre o planalto e a região litorânea, e vice-versa. Aqueles que praticavam esse comércio, subindo e descendo a serra por um sem-número de caminhos e picadas, também eram chamados de tropeiros — já que conduziam tropas de mulas —. Mas, ao contrário do que ocorria no Tropeirismo, os animais não mais correspondiam à mercadoria transportada, convertendo-se no meio de transporte das mercadorias. Tratava-se das denominadas “tropas arreadas”, que era formada por animais já treinados para o transporte de mercadorias, em contraposição às “tropas xucras” da época do Tropeirismo.

Do planalto, vinham o charque, o queijo serrano, o salame, o vinho e o pinhão, que eram vendidos nas comunidades localizadas na parte de baixo da serra. Estas, por sua vez, fabricavam o açúcar mascavo e a cachaça, que, juntamente com a banana, eram vendidos para as comunidades localizadas nos Campos de Cima da Serra. Nas comunidades localizadas na parte de baixo da serra também existiam entrepostos para a troca de mercadorias, que depois poderiam ser transportadas para outras comunidades da planície litorânea.

A atividade agrícola e a atividade dos tropeiros favoreceram o povoamento da região de baixo da serra. É nesse contexto que surge o Município de Praia Grande, cujo território passou a ser ocupado a partir de 1890. A região era passagem de tropeiros, que subiam e desciam a serra pela “trilha dos porcos”. Posteriormente, para lá foi transferida a praça comercial que antes esteve localizada em Timbopeba e que funcionava como entreposto comercial entre os Campos de Cima da Serra e a região litorânea localizada ao Sul de Araranguá, com uma série de casas de secos e molhados.

O Século XX viu o desenvolvimento da atividade madeireira na região do planalto, com a exploração das árvores nativas, em especial da araucária. Exercida de forma rudimentar a partir da década de 1930, essa atividade atingiu seu auge a partir dos anos 1950. Os novos trabalhadores empregados pelas serrarias passaram a constituir um novo mercado consumidor para os produtos fabricados na parte de baixo da serra, que eram levados para o planalto pelos tropeiros.

Essa atividade tropeira de índole regional se estendeu por muito tempo, só se encerrando quando foram construídas estradas ligando o litoral ao planalto e o transporte no lombo de mulas foi substituído pelo transporte em veículos automotores.

No Século XX, os contrafortes da Serra Geral começam a receber também pessoas que para lá iam em busca de aventura.

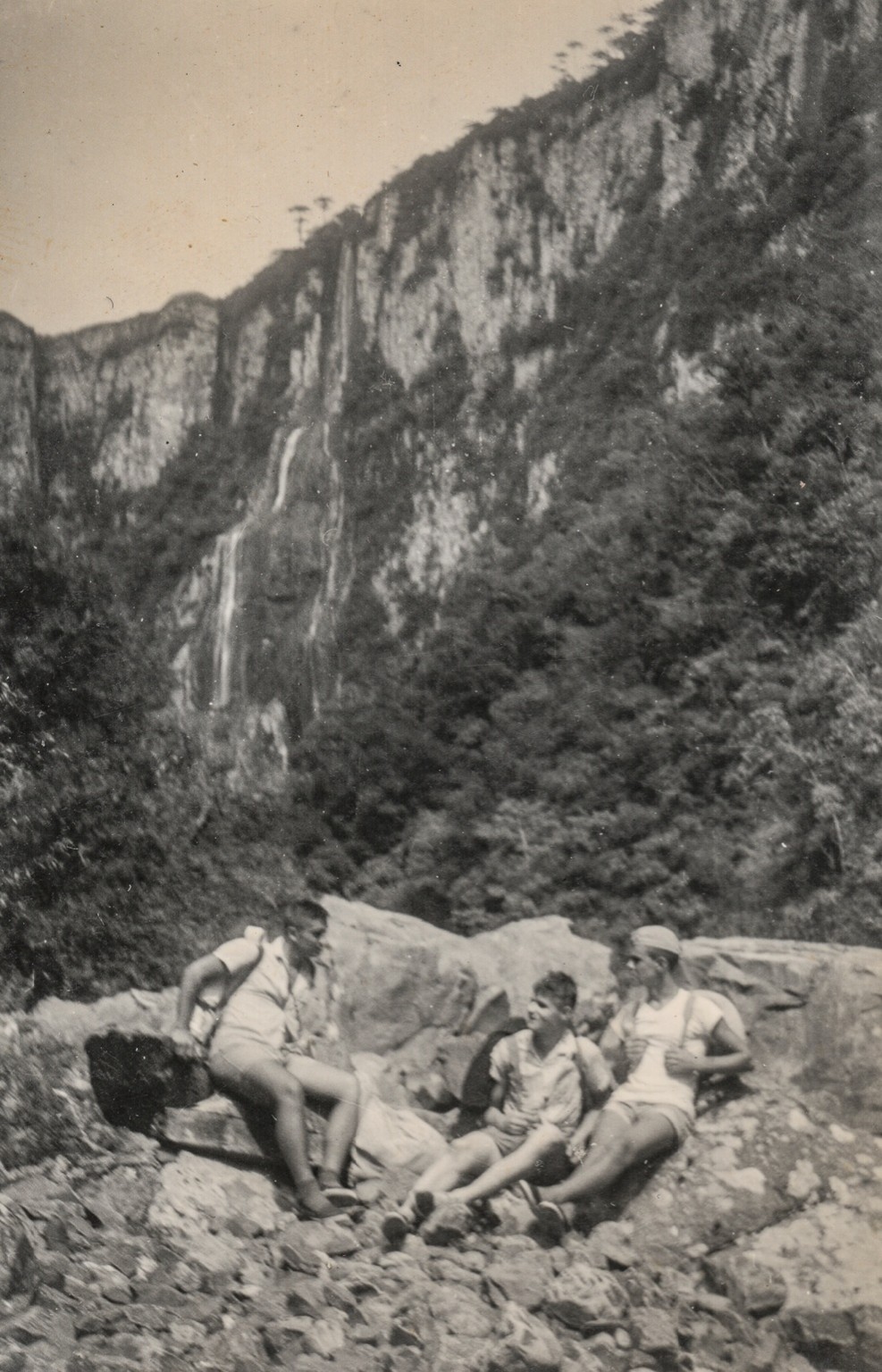

Integrantes do Grupo Escoteiro Georg Black realizaram a descida da Serra do Faxinal, como parte de uma epopeia os levou de Porto Alegre, de onde partiram em 27 de dezembro de 1914, a Blumenau, onde chegaram nos primeiros dias de janeiro de 1915. Pegaram o trem de Porto Alegre até Taquara. Seguiram a pé, passando por São Francisco de Paula, Tainhas e Azulega, até chegarem ao Itaimbezinho, onde acamparam na virada do ano de 1914. De lá, saíram novamente a pé, descendo a Serra do Faxinal, passando por Praia Grande, Torres e Laguna, até chegarem em Florianópolis. Tomaram, então, um navio a vapor, até Itajaí, de onde retomaram a jornada a pé, até chegarem finalmente em Blumenau.

Integrantes do Grupo Escoteiro Georg Black, na jornada de Porto Alegre a Blumenau

Algumas décadas depois, aventureiros passam a atravessar os cânions, descendo por dentro dos cânions desde o planalto até a planície litorânea, em uma atividade que ficou posteriormente conhecida como “travessia de cânions”. Essas travessias eram realizadas pelas pedras ou por trilhas localizadas no interior dos cânions, e não seguindo o curso d´água, como ocorre no canionismo. O único momento em que se ingressava no curso d’água era quando se fazia necessário cruzá-lo, para continuar seguindo a trilha na outra margem. Pela dificuldade do terreno, essas travessias em geral demoravam vários dias, exigindo que se pernoitasse no interior dos cânions.

Sabe-se que, na década de 1950, Giuseppe Gâmbaro tinha o projeto de escalar as paredes do Itaimbezinho. Imigrante italiano, havia chegado no Brasil na década de 1940, estabelecendo-se em Porto Alegre, onde trabalhava como educador físico na SOGIPA. Na Itália, havia sido esquiador e guia Clube Alpino Italiano. Ele fez algumas tentativas de aproximação, localizou a entrada para o interior do cânion, catalogando e registrando a descoberta, mas acabou não realizando o projeto.

Os relatos das travessias integrais dos cânions começam em 1959, quando a Tropa Sênior do Grupo Escoteiro Georg Black, de Porto Alegre, realizou a travessia do Itaimbezinho, que, por ser um cânion mais plano, pode ser atravessado sem o uso de técnicas verticais.

Na década de 1960, foram realizadas travessias do cânion Itaimbezinho e do cânion Fortaleza, especialmente por integrantes de Grupos Escoteiros de Porto Alegre, como o Albert Schweitzer, o Georg Black, o Manoel da Nóbrega e o Tupandi.

Iberê Luiz Nodari, Geraldo Geyer, Carlos Silva e Luiz Artur Ribeiro, do Grupo Escoteiro Manoel da Nóbrega, no cânion Itaimbezinho em 1962

Em 1969, Edgar Kittelman, um dos percursores do montanhismo no Estado do Rio Grande do Sul, e Arno Wollman também realizaram uma travessia do Itaimbezinho.

Na década de 1970, seguiram-se as travessias de cânions, especialmente do cânion do Itaimbezinho, realizadas por integrantes de grupos escoteiros, montanhistas e amantes da natureza.

Na década de 1980, a travessia de cânions recebe um novo impulso, dado por membros do Clube Gaúcho de Montanhismo – CGM, com especial destaque para Luiz Henrique Cony. Eles introduzem o uso de técnicas e equipamentos de montanhismo na travessia de cânions, tornando possível superar obstáculos antes intransponíveis. No final da década, a Adventure Sport, que havia sido fundada por Luiz Henrique Cony e Paulo Porto, passou a ministrar cursos básicos de montanhismo, que passaram a ser feitos por pessoas que pretendiam realizar travessias de cânions e desejavam aprender as técnicas verticais que nelas seriam utilizadas. Ainda não haviam uma exploração comercial da atividade, que era considerada como uma aventura realizada entre amigos, que se reuniam para fazer um trekking com elevado grau de dificuldade e que poderia envolver o uso de técnicas verticais em algumas passagens. Nessa década, prosseguem as travessias do cânion do Itaimbezinho e do Fortaleza, e passam a ser explorados e descidos outros cânions dos Aparados da Serra Geral, como o cânion do Malacara, o cânion do Churriado e o cânion do Faxinal.

Luiz Henrique Cony, em uma descida do Itaimbezinho, em 1980.

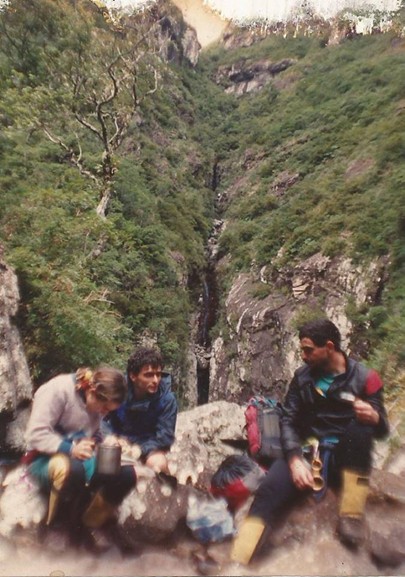

Na década de 1990, começou a se formar a noção atual da atividade de travessia de cânion. A atividade deixa de ser vista apenas como uma aventura, passando a assumir os contornos de uma atividade esportiva. A travessia também adquire status de atividade autônoma, com técnicas e equipamentos específicos. Intensifica-se o uso de técnicas verticais, já que as travessias passam a contar com rapéis mais longos e mais trabalhos de corda. As roupas e calçados são os de montanhismo, adequados para longas caminhadas e para proteger do frio e da umidade da parte superior e do interior dos cânions. O equipamento também é o de montanhismo, incluindo a cadeirinha, o freio oito, capacete e materiais para a aplicação de técnicas de bloqueio e subida em corda, além de mochilas de grande capacidade, na medida em que era necessário levar, além do material técnico, material para o pernoite dentro dos cânions. Por fim, há equipamentos que eram característicos da prática da travessia de cânions, como as redes de selva e as polainas. As travessias de cânions se tornam mais frequentes e há um esforço para explorar e atravessar novos cânions dos Aparados da Serra Geral, como o Faxinalzinho, o Josafaz, o Pterodáctilo, o Macuco, o cânion dos Índios, o cânion do Pinheirinho, o Amola Faca, o Rocinha, o Fortuna, o Serra Velha, o Pé de Galinha e o Rio da Serra. Na vanguarda desse movimento estava um grupo formado, entre outros, por Neyton Reis, Cláudia Aprato, Mauro Garcia e Ayr Müller.

Cláudia Aprato, Ayr Müller e Neyton Reis no cânion dos Índios, em 1991

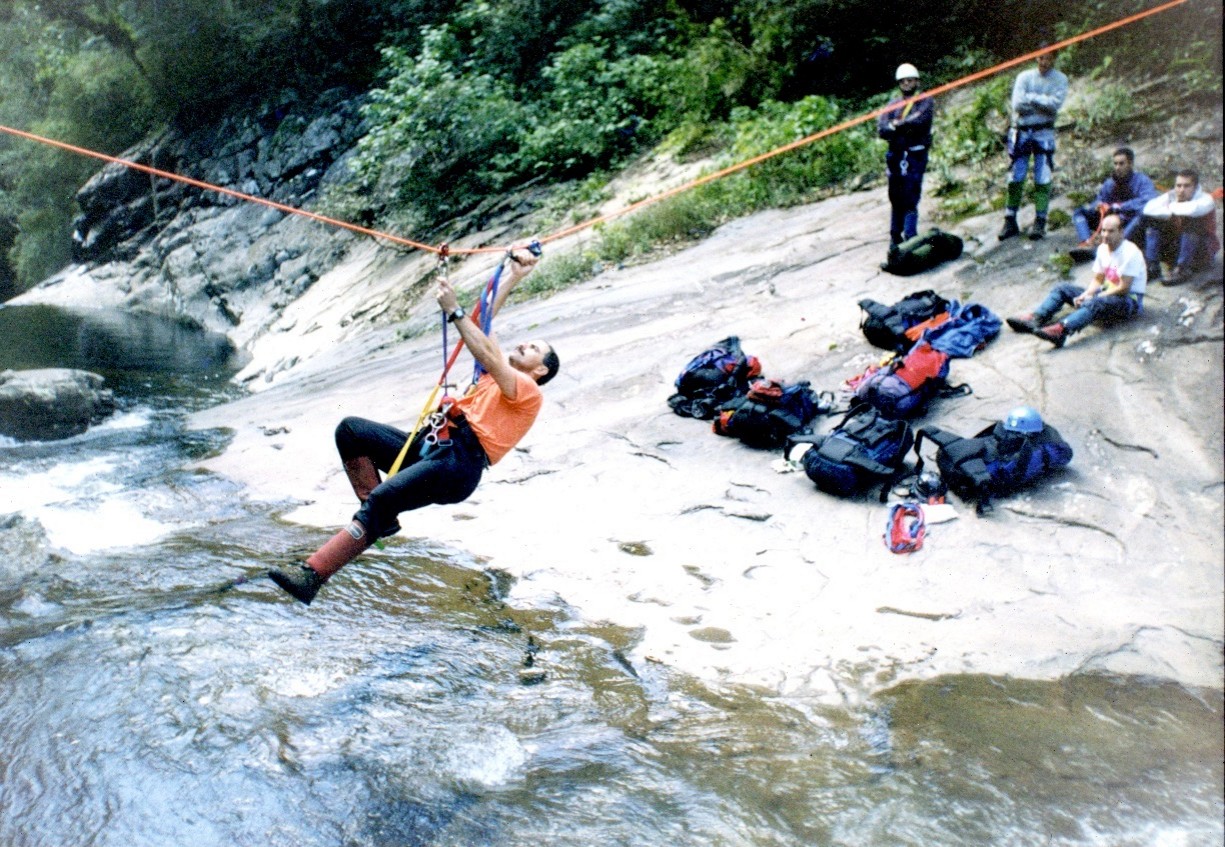

É também na década de 1990 que surge a exploração comercial da travessia de cânions, com guias conduzindo grupos na prática da atividade, que era apresentada como um trekking pesado, que envolvia a utilização de técnicas verticais. Eram organizadas descidas do Itaimbezinho, do Malacara, do Churriado e do Fortaleza. Começaram também a ser ministrados cursos de travessia de cânions, incluindo aulas teóricas e práticas, além de travessias de cânions sob a supervisão dos instrutores. Nesse processo, a Montanha, loja fundada por Neyton Reis em 1992, desempenhou um papel fundamental, convertendo-se em um centro de difusão da atividade de travessia de cânions, onde se encontravam as pessoas que se interessavam em fazer travessias, aprender a atividade ou comprar equipamentos.

Aula prática do curso de travessia de cânions no cânion Fortaleza

Mesmo considerando as diferenças fundamentais entre as duas atividades, a travessia de cânions desempenhou um papel importante para a introdução da prática do canionismo na região dos Aparados da Serra Geral. Não apenas por envolver técnicas que também seriam utilizadas no canionismo, como algumas técnicas verticais e técnicas de progressão nos cânions, mas também pelo conhecimento da região dos Aparados da Serra Geral e do interior dos cânions que sua prática propiciava. Por isso, não é de surpreender que vários daqueles que estariam na origem da prática do canionismo nos Aparados da Serra Geral tivesses antes praticado a travessia de cânions. E, vale destacar, a introdução da prática do canionismo na região não implicou o fim das travessias, que continuaram a ser realizadas.

Mais informações sobre as travessias de cânions podem ser encontradas no documentário “Memórias das Travessias de Cânions nos Aparados da Serra”.

Por fim, também no Século XX, a região dos Aparados da Serra Geral começa a receber a presença de pessoas interessadas em estudar a singular natureza da região, com destaque para o Padre Jesuíta Balduíno Rambo.

O Padre Balduíno Rambo foi sacerdote jesuíta, professor, jornalista, escritor, botânico e geógrafo. Foi Diretor do Departamento de História Natural da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul, época em que organizou o Museu Rio-grandense de Ciências Naturais. Empenhou-se pela fundação do Jardim Botânico de Porto Alegre e do Jardim Zoológico de Sapucaia do Sul, e sugeriu a criação da Reserva do Turvo, primeiro parque natural gaúcho. Foi organizador do Instituto Anchietano de Pesquisas, fundado em 1956, e fundou a revista Iheríngia, voltada para a botânica e a zoologia. Suas pesquisas botânicas resultaram em um acervo que, em 1961, contava com 65.000 amostras, cobrindo aproximadamente 90% da flora nativa do Rio Grande do Sul. Em seus escritos muitas vezes alertou sobre os problemas ecológicos que já começavam a aparecer no Estado, como o desmatamento provocado pela agricultura e pela exploração da madeira, e também a matança de animais silvestres. Escreveu “A Fisionomia do Rio Grande do Sul”, um tratado geral sobre a fisionomia natural do Estado do Rio Grande do Sul, com uma descrição detalhada de sua geografia e várias informações inéditas sobre sua geologia, flora e fauna, e que incluía mapas e 30 ilustrações paisagísticas, feitas a partir de fotos aéreas tiradas por ele em sobrevoos que realizou sobre todo o território do Estado.

Padre Balduíno Rambo em uma das missões de sobrevoo do Estado que realizou

Na década de 1940, o Padre Balduíno Rambo já fazia incursões no interior do cânion do Itaimbezinho, e, em 1956, ao retornar de uma visita a parques nacionais norte-americanos a convite do governo dos Estados Unidos, afirmava estar se empenhando para que fossem criados mais Parques Nacionais no Brasil, e que, “Se tudo correr bem teremos, em breve, um terceiro [parque nacional] nas escarpas orientais dos Aparados da Serra, com o Taimbezinho como núcleo inicial”. Suas expectativas se realizaram com a criação do Parque Nacional dos Aparados da Serra e do Parque Nacional dos Aparados da Serra.

Geologia

A formação geológica que caracteriza a região é a chamada Formação Serra Geral. O relevo e, especialmente, os cânions da região, resultam das características dessa formação. Ela foi constituída a partir de uma sucessão de derramamentos de lava, que ocorreram a partir de, aproximadamente, 135 milhões de anos atrás, no período Cretáceo da Era Mesozoica, quando, de acordo com a Teoria da Deriva Continental, iniciou-se a separação da América do Sul e da África, que então formavam a Pangéia, supercontinente que reunia toda as massas continentais emersas da Terra, e a formação do Oceano Atlântico. Os derrames de lava, quando expostos à atmosfera, resfriavam e solidificavam, formando as rochas basálticas. Os derramamentos se sucederam e várias camadas de rocha se sobrepuseram, cada uma com espessura média de 20 metros, atingindo uma espessura total que varia entre 700 e 1000 metros na região dos Aparados da Serra . No início, esses derramamentos se deram sobre um imenso deserto, que está na origem de outra formação que caracteriza a região, a Formação Botucatu, que aflora principalmente no sopé da escarpa do Planalto basáltico, sendo constituída por arenitos . A Planície Costeira é caracterizada por de pósitos sedimentares muito mais recentes, formados já na era Cenozoica, no Pleistoceno e Holoceno .

A região é caracterizada por uma brusca variação de relevo. A parte superior dos cânions se localiza no Planalto do Rio Grande do Sul, nos denominados “Campos de Cima da Serra”, onde o relevo é suave e ondulado, com coxilhas e vales rasos, com altitudes que variam entre 900 e 1.200 m acima do nível do mar. A parte inferior, está localizada na Planície Costeira, que possui relevo plano e se estende até ao mar, por cerca de 40 km.

A transição entre os “Campos de Cima da Serra” e a Planície Costeira é caracterizada por paredões íngremes, com até 700 metros de desnível, que formam os cânions e justificam a denominação de “Aparados da Serra”. O relevo dessa área é escarpado e fortemente ondulado, com altitudes que variam entre 100 e 1000 metros .

Das bordas do Planalto, quando o tempo está aberto, é possível avistar o oceano Atlântico e cidades como Praia Grande, em Santa Catarina, e Torres, no Rio Grande do Sul, além de diversos “morros testemunhos” em meio à Planície Costeira, elevações que resistiram ao tempo e mostram que, em algum momento do passado, no chamado “Tempo Geológico”, a escarpa da Serra Geral já esteve junto ao mar e foi recuando pelos processos erosivos naturais até a posição em que se encontra hoje.

A formação dos cânions, propriamente dita, está intimamente ligada às estruturas geológicas que se desenvolveram na região, as chamadas falhas e lineamentos geológicos. De forma simplificada, estas estruturas são como se fossem “grandes rachaduras”, que atravessam os diversos derrames e camadas de rocha, com diferentes direções, formando assim planos de fraqueza. É ao longo desses planos que a água encontra um caminho preferencial para se movimentar e favorece os processos de intemperismo ou alteração de rocha, promovendo sua transformação em solo e facilitando o desenvolvimento dos processos erosivos naturais pelo enfraquecimento da rocha.

Além das falhas e lineamentos geológicos, cada derrame de lava, após se solidificar em rocha, forma uma “estrutura interna” típica, caracterizada por descontinuidades horizontais na base, verticais no centro e novamente horizontais no topo, onde também se forma uma estrutura alveolar, devido ao aprisionamento de “bolhas de gases” durante o resfriamento da lava. As descontinuidades são como “rachaduras”, porém restritas ao próprio derrame. Como as falhas e lineamentos, essas estruturas internas aos derrames também formam caminhos preferenciais de percolação de água, favorecendo o intemperismo ou alteração diferenciada das camadas dos derrames.

Os processos de intemperismo ao longo de milhões de anos, impulsionados pelos rios, pela movimentação de água subterrânea através das fraturas das rochas e pelos movimentos de massa (desmoronamentos, deslizamentos, quedas de blocos, etc.) acabaram por formar os cânions hoje conhecidos, que podem ser definidos como vales fluviais de grandes aprofundamentos, adaptados a sulcos estruturais da área, com perfil transversal demonstrando o desenvolvimento de vales em “V” fechados e profundos.

Situam-se na região cânions como o Josafaz, o Itaimbezinho , o Faxinal, o Malacara, o Fortaleza, o Cânion dos Indios, o Molha-Côco, o Churriado, o Corujão, o Cânion das Pedras, entre outros.

Os cânions apresentam conformações bastante variadas em termos de extensão, largura e profundidade. O Itaimbezinho, por exemplo, possui uma extensão de 5,8 km, uma largura de até 2.000 m e uma profundidade média de 600 m, que chega a 750 m em seu ponto máximo. O Fortaleza, por sua vez, possui aproximadamente 7 km de extensão, uma largura de até 2.300 m e uma profundidade que varia entre 200 e 1000 m. Já o Malacara possui uma extensão de aproximadamente 6 km, com uma largura de até 2000 m e uma profundidade que varia de 100 a 1000 m. Por fim, o Cânion dos Índios possui uma extensão de 4 km aproximadamente, com uma largura de até 500 m e uma altura que oscila entre 100 e 1.000 m.

clima

A grande diferença de altitude entre a planície litorânea e o planalto impõe à região dos Aparados da Serra Geral significativas diferenças climáticas, especialmente no que diz respeito aos índices pluviométricos e às temperaturas médias anuais. Nos Campos de Cima da Serra, os índices pluviométricos variam entre 1.700 e 2.000 mm e a temperatura média anual é de cerca de 15º C, com um clima que pode ser caracterizado como temperado. Já na planície litorânea, os índices pluviométricos variam entre 1.300 e 1.500 mm e as temperaturas médias anuais situam-se entre 18ºC e 20º C.

Nos Campos de Cima da Serra quando se tem o domínio de uma massa de ar polar de forte intensidade, podem ocorrer episódios de frio intenso, podendo ocorrer a formação de geada e mesmo, nas áreas mais elevadas, a precipitação de neve.

Outro fenômeno característico da região são os nevoeiros que se formam nas encostas da serra em virtude da ascensão de massas de ar quente e úmido que vem do mar, que provoca uma rápida queda da temperatura da massa de ar, com a consequente condensação do vapor de água e formação dos nevoeiros. Quando tais nevoeiros se formam no interior dos cânions, são chamados de “viração” ou “nada”, por reduzirem significativamente a visibilidade. Nessas condições, a queda da temperatura, aliada à elevada umidade e ao vento, podem fazer com que haja uma significativa redução da sensação térmica.

A região da parte de cima dos cânions possui muitas nascentes, córregos e arroios, que formam inúmeras cachoeiras. Além disso, dependendo da quantidade de chuva, podem surgir cachoeiras não perenes.

fauna e flora

Dados os fatores físico-ambientais característicos dos Aparados da Serra Geral, a região possui uma vegetação caracterizada por sua diversidade, formando um mosaico heterogêneo bastante complexo, incluindo tanto formações florestais como formações abertas, que variam de acordo com a região em que estão localizadas.

Nos Campos de Cima da Serra, a formação florestal predominante corresponde à Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Floresta de Araucárias, caracterizada pela presença da araucária, pinheiro-brasileiro ou pinheiro-do-paraná (Araucaria angustifolia), mas que é integrada também por outras espécies típicas, como o xaxim (Dicksonia selowiana), o pinheiro-bravo (Podocarpus lambertii) e a canela-lageana (Ocotea pulchella). Além das formações florestais, encontram-se formações campestres, como as Savanas Gramíneo-lenhosas, em que predomina o capim-caninha (Andropogon lateralis). Também nos Campos de Cima da Serra são encontrados as denominadas Turfeiras, compostas por densos colchões de musgo (Sphagnum spp), que são frequentemente encontradas nas baixadas úmidas do planalto e que possuem um papel destacado do ponto de vista hidrológico e hidrogeológico, uma vez que atuam como reservatórios d’água e funcionam como reguladores da vazão das drenagens, contribuindo igualmente para o abastecimento dos aquíferos subterrâneos.

Bosque de Araucárias

Nas bordas do planalto e nas encostas da serra, ocorre uma formação vegetal chamada de Floresta Nebular dos Aparados da Serra, assim denominada por se situar em locais onde é frequente a formação de nevoeiros e que é formada por árvores tortuosas, como o cambuim (Siphoneugenia reitzii), a gramimunha (Weinmannia humilis) e a casca-d’anta (Drimys angustifolia), que usualmente se apresentam cobertas por musgos e epífitas, como as bromélias. Nas escarpas encontram-se também líquens, que dão aos paredões sua coloração característica de tons brancos, acizentados ou amarelados.

Mata Nebular

Na transição com a Floresta Nebular, há uma vegetação rupícola, composta por plantas como o urtigão (Gunnera manicata), o cará-mimoso (Chusquea mimosa) e a bracatinga (Mimosa scabrella).

Nas zonas das encostas da serra em que a inclinação não é tão intensa, temos a Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Tropical Atlântica, na qual se fazem presentes, entre outras, a canela-branca (Nectandra leucothyrsus) e o palmito-jussara (Euterpe edulis).

Na Planície Costeira, a formação florestal outrora predominante era a Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas ou Floresta Tropical das planícies quaternárias do Sul, que possui como espécies características o jerivá (Syagrus romanzoffiana), a figueira-da-folha-miúda (Ficus organensis) e o ipê-amarelo (Tabebuia umbellata).

A grande diversidade de tipos de vegetação conduz a uma igualmente significativa diversidade de fauna. Nos Aparados da Serra são encontradas cerca de 628 espécies catalogadas, o que representa um percentual significativo da fauna total do Estado do Rio Grande do Sul. Além disso, várias das espécies são endêmicas.

Na parte superior dos cânions podem ser encontrados mamíferos de diferentes portes, como o puma (Puma concolor), a jaguatirica (Leopardus pardalis), os veados campeiro, bororó e pardo (Ozotocerus bezoarticus, Mazama nana e Mazama americana), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o graxaim-do-mato (Cerdocyon thous) e o graxaim-do-campo (Pseudolapex gimnocercus), o bugio (Alouatta guariba) e o zorrilho (Conepatus chinga), entre inúmeros outros.

“graxaim-do-campo” (Pseudolapex Gymnocercus)

A avifauna é bastante rica e diversa, com mais de 150 espécies. Nas áreas de Floresta Ombrófila Mista do Planalto, são encontradas espécies como o papagaio-charão (Amazona pretrei), espécie endêmica da Serra Geral, o papagaio-de-peito-roxo (Amazona vinacea), a corujinha-do-sul (Otus sanctaecatarinae) e o grimpeiro (Leptasthenura). Já nas áreas campestres dessa região são encontradas espécies como o pássaro-preto-de-veste-amarela (Xanthopsar flavus), o junqueiro-de-bico-reto (Limnornis rectirostris), a noivinha-de-rabo-preto (Heteroxolmis dominicana), o pedreiro (Cinclodes pabsti), o macuquinho-da-várzea (Scytalopus iraiensis) e o caboclinho-de-barriga-preta (Sporophila melanogaster), além de elementos andino-patagônicos, sendo alguns deles endêmicos da Serra Geral. Nas regiões de baixa e média altitude, são encontradas espécies típicas da Floresta Ombrófila Densa, como o macuco (Tinamus solitarius), a jacutinga (Pipile jacutinga) e o sabiá-cica (Triclaria malachitacea). Por fim, são encontradas também aves de rapina, como o gavião-pega-macaco (Spizaetus tirannus), a águia-cinzenta (Harpyhaliaetus coronatus), o gavião-pato (Spizaetus melanoleucus) e o urubu-rei (Sarcoramphus papa), entre outros.

Carcará (Caracara plancus)

A fauna de anfíbios da região se caracteriza, de um modo geral, por espécies características da Floresta Ombrófila Densa ou da Floresta Ombrófila Mista e por espécies que podem ocorrer em ambas formações florestais, incluindo várias espécies endêmicas do Rio Grande do Sul. São exemplos da anurofauna a rã-das-pedras (Cycloramphus valae), o sapo-guarda (Elachistocleis erythrogaster), o sapinho de barriga vermelha (Melanophryniscus cambaraensis) e a rã-dos-lajeados (Thoropa saxatilis). No que diz respeito aos ofídios, os mais numerosos são da família Colubridea, dentre os quais se pode citar a cobra-cipó (Phylodrias patagonensis) e a cobra-d´água (Liophis sp). Em menor número, ocorrem espécies como a cascavel (Crotalus durissus), a urutu (Botrhops alternatus) e a cotiara (Botrhops cotiara). Por fim, não há uma grande variedade de lagartos, sendo a espécie mais representativa o teiú (Tupinambis sp).

Sapinho de barriga vermelha (Melanophryniscus cambaraensis)